PID控制的故事:从水缸到自行车的控制之旅

水缸里的PID控制

小明接到了一个看似简单的任务:维护一个漏水的水缸,使其水面高度始终保持在指定位置。这个任务背后隐藏着自动控制理论的核心——PID控制。

起初,小明尝试每30分钟检查一次水位。然而,由于漏水速度不稳定,当他回来时水位往往已经严重偏低,需要频繁大量补水,效率极低。于是他缩短检查间隔到每3分钟一次,结果发现水位几乎没有变化,这种高频率的检查成了无谓的重复劳动。经过几次试验后,小明确定了每10分钟检查一次是最优方案。这个检查的时间间隔,就是控制系统中的采样周期。

解决了检查频率问题后,小明开始优化加水方式。最初他用瓢加水,但距离远、效率低,常常需要来回奔波多次才能补足水量。后来他改用桶加水,虽然减少了跑动次数,但一桶水往往加得太多,导致水溢出,弄湿了鞋子。最终,他找到了最合适的工具——盆。用盆加水既能保证效率,又不会造成过度溢出。这个加水工具的大小,就相当于PID控制中的比例系数(P)。

然而,即使使用盆加水,水位有时仍会高于目标位置,存在打湿鞋的风险。为了解决这个问题,小明在水缸上安装了一个漏斗,让水慢慢流入,避免了瞬间大量进水导致的超调。但他很快发现,这种方法虽然稳定,但加水速度太慢,有时赶不上漏水的速度。于是他尝试不同口径的漏斗,最终找到了既能快速补水又能平稳控制水位的理想尺寸。这个漏斗控制水流的速度,对应着PID中的积分时间(I)。

就在小明以为任务完成时,要求突然提高:水位控制必须更加及时,一旦低于标准,必须迅速补水,且不能超出太多,否则将被扣工资。面对新挑战,小明灵机一动,在旁边准备了一盆备用水。一旦发现水位过低,他就直接倒入这盆水,确保快速响应。为了防止水加得过多,他在水缸上方开了一孔,连接一根管子将多余的水导回备用桶。这个排水孔的大小决定了多余水量排出的速度,这就是PID中的微分时间(D)。

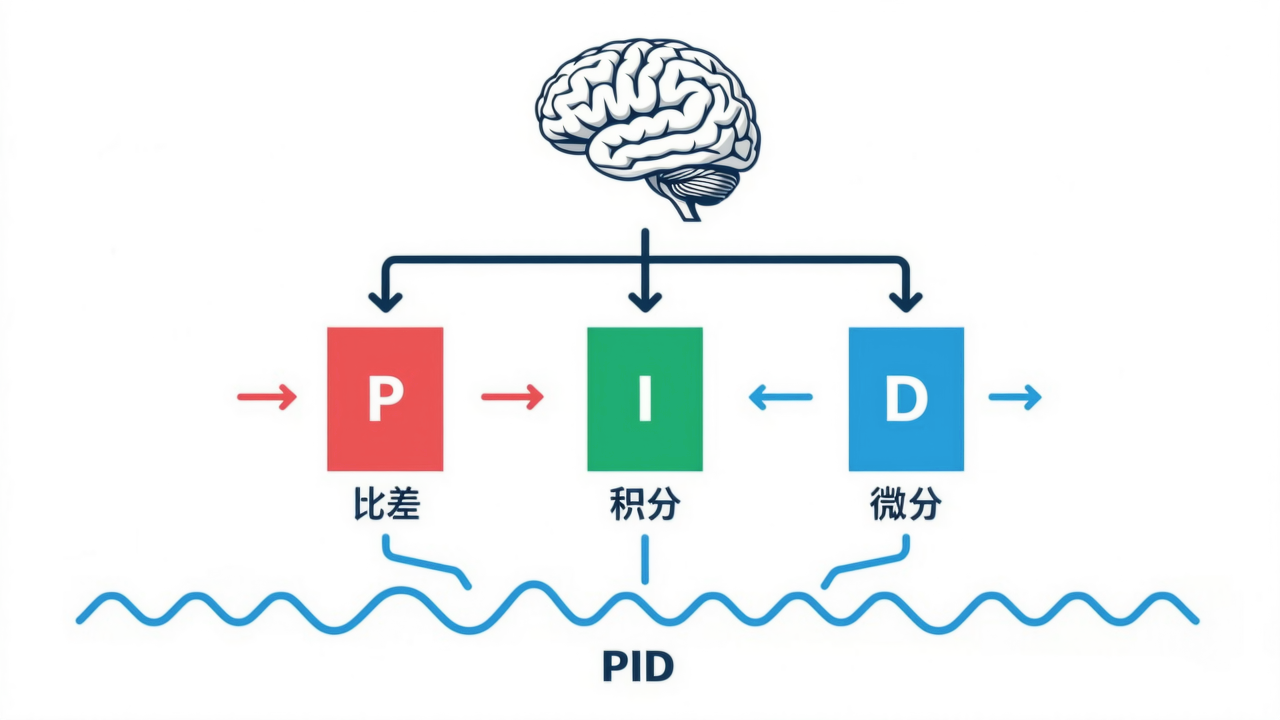

通过这个故事,我们看到PID控制的三个核心要素是如何协同工作的:比例控制提供基本响应,积分控制消除长期误差,微分控制预测并抑制超调。这三者的配合,使得系统既能快速响应,又能稳定运行。

控制模型中的PID

让我们换一个更贴近日常生活的例子:用一个水壶往一个印有刻度的杯子中倒水,目标是恰好倒到半杯的位置并停止。

在这个场景中,设定值是杯子上的半杯刻度线,实际值是当前杯中的水量,输出值则是倒水或舀水的动作,测量传感器是人的眼睛,而执行对象就是人自己。

首先,如果我们只使用比例控制(P),做法是:看到水量不足就倒一些水,看到水多过刻度就舀出一些。这种方法简单直接,但往往会出现问题——倒得不够或多出刻度,难以精确停在目标位置。这是因为比例控制只关注当前误差的大小,无法消除长期存在的微小偏差,这就是所谓的稳态误差。

为了解决这个问题,我们引入积分控制(I)。现在,我们不仅看当前差多少,还记住过去所有误差的累积。如果一直差一点,积分项会越来越大,推动我们持续加水,直到误差完全消除。这就是PI控制,它能确保系统最终达到无误差的稳态。

但PI控制可能响应较慢,或者在接近目标时出现振荡。这时,微分控制(D) 就派上用场了。微分项关注的是误差的变化率,也就是水位上升的速度。当水位快速接近目标时,即使还有一定差距,微分项也会提前减小倒水速度,防止冲过头。这就像开车接近红灯时,不仅要看离红灯还有多远(P),还要看车速有多快(D),提前刹车。

因此,完整的PID控制结合了这三种策略:比例项提供即时响应,积分项消除残余误差,微分项预测未来趋势并抑制超调。这种组合使得控制系统既能快速准确地达到目标,又能平稳运行,避免剧烈震荡。

学习骑自行车与PID控制

回想小时候学骑自行车的经历,那真是一段充满挫折的记忆。60年代,一辆“永久”或“飞鸽”牌的28寸大杠自行车,对一个普通家庭来说就像今天的私家车一样珍贵。借来同学父亲的自行车,没有教练,没有保护,只有不断的摔倒和伤痕累累的车身。为什么学习过程如此艰难?为什么其他功课都能拿95分以上,却在学车这件事上屡屡受挫?

事后反思,我意识到自己的学习方法有问题。如果让我来教别人骑车,我该如何总结经验,用最简单有效的方法让人快速掌握?传统的教导往往是:“眼睛看前方,不要看前轮!腰不要扭,身子要坐正!”可对于一个紧张的新手来说,这些要求往往难以执行。

经过反复思考,我总结出了一个十字口诀:“车身往哪倒,龙头往哪拐!” 这十个字看似简单,却蕴含了深刻的控制原理。当你感觉到车身向左倾斜时,立刻将龙头向左转,车身就会因为离心力的作用而回正;反之亦然。这个动作本质上就是一种反馈控制——根据系统的偏差(车身倾斜)采取纠正措施(转动龙头)。

这与PID控制何其相似!车身倾斜的角度相当于误差,转动龙头的幅度相当于比例项,而转动的速度和时机则包含了微分项的预测作用。通过不断练习,大脑会自动调整这些“参数”,最终实现平稳骑行。

这个经历告诉我们,无论学习什么,方法至关重要。一个好的老师,就像一个优秀的控制器,能够根据学生的状态动态调整教学策略。复杂的技能,往往可以通过找到一个简单的切入点而变得容易掌握。正如PID控制通过三个简单的数学运算就能驾驭复杂的动态系统,我们在学习和生活中,也应该善于从复杂现象中提炼出简单而有效的原则。

结语:PID控制的智慧

从水缸补水到倒水入杯,再到学习骑车,这些看似不相关的日常场景,都体现了PID控制的核心思想:通过反馈不断调整,以达到并维持期望的状态。

PID控制之所以在工业领域应用如此广泛,正是因为它结构简单、鲁棒性强,即使在无法精确建模的复杂系统中也能表现出色。比例、积分、微分三个环节各司其职,协同工作:

- P(比例):放大当前误差,提供快速响应。

- I(积分):累积历史误差,消除稳态偏差。

- D(微分):预测未来趋势,抑制超调和振荡。

在实际应用中,PID参数的整定往往依赖经验和现场调试。一个经典的口诀是:“参数整定找最佳,从小到大顺序查;先是比例后积分,最后再把微分加。” 这提醒我们,控制系统的优化是一个循序渐进的过程。

无论是工程师调试一个温度控制器,还是普通人学习一项新技能,背后都蕴含着类似的控制逻辑。理解PID,不仅是掌握一种技术工具,更是学会一种系统思维——如何在动态变化的环境中,通过持续的反馈和调整,走向理想的彼岸。